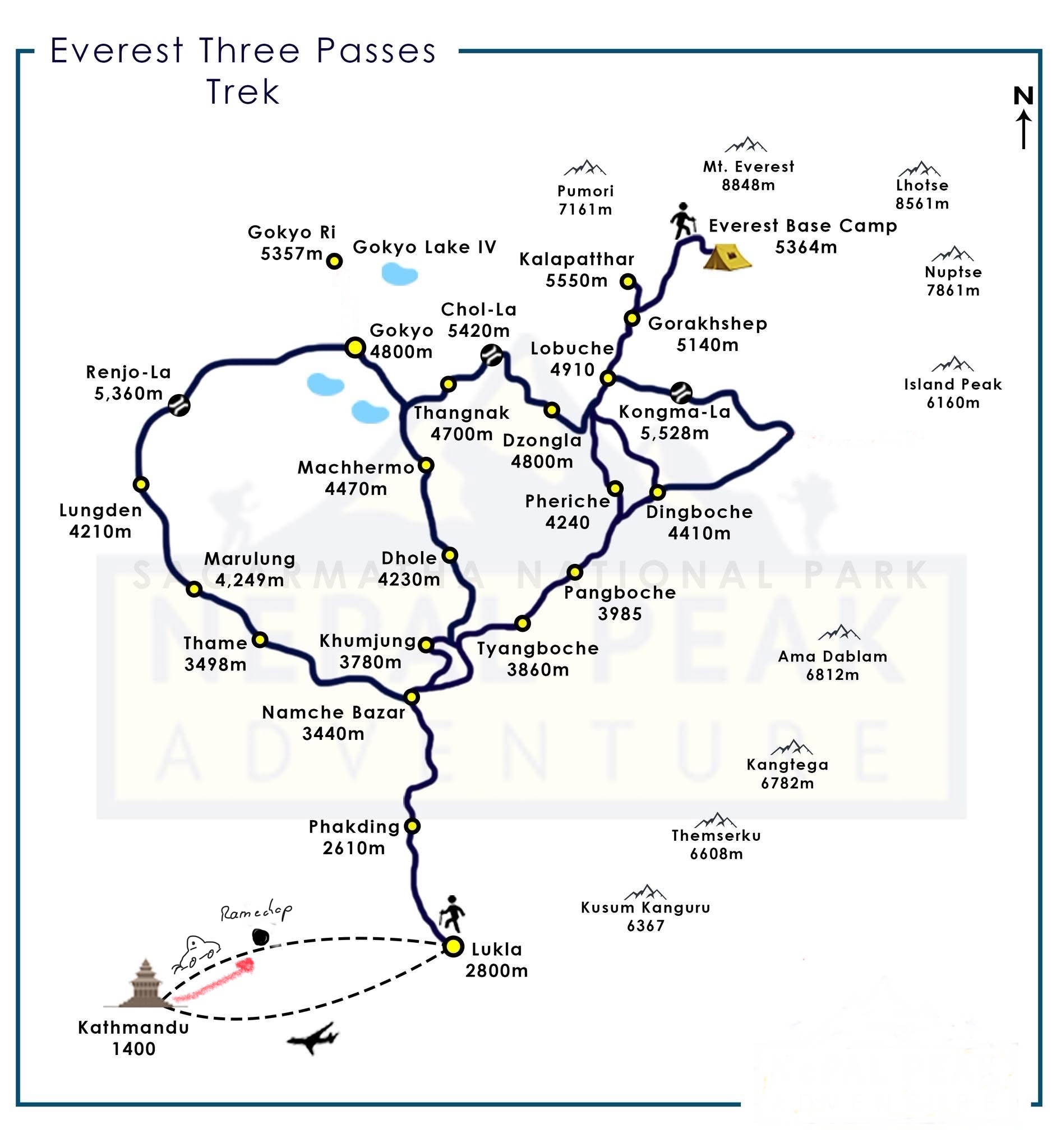

Tag 1: Von Kathmandu bis Ramechap

26. April 2025Nachdem ich mich, von administrativer Notwendigkeit begleitet, mit Visumsangelegenheiten herumschlagen musste – ein Unterfangen, das den Abenteurer in mir schon zu Beginn mit der Bürokratie fremden Bodens konfrontierte – stand sogleich der nächste Stolperstein bereit: der Zoll für die Drohne, eine Forderung in der Höhe von 6.500 nepalesischen Rupien, fast feudal anmutend, wenn man bedenkt, dass die Drohne selbst sich zu nichts anderem berufen fühlte, als später die Hochgebirgslandschaften aus luftiger Höhe zu umkreisen.

Doch sobald der Flughafen schließlich hinter einem lag – ein Moment, der gleichermaßen Erleichterung wie Erwartung trug – kam die ernüchternde Kunde: Die Luftfahrtbehörde, an deren Genehmigung das Schicksal der Drohne hing, war samstags, ganz wie ein schläfriger Beamter der alten Welt, einfach nicht im Dienst.

Es bedurfte daher eines pragmatischen Entschlusses: Die Reise würde dennoch beginnen, und Depak, mit ruhiger Zuversicht ausgestattet, sollte sich später um die Regularien kümmern. Im Hotel – dieses Interim zwischen zwei Wirklichkeiten – habe ich noch kurz umgepackt. Gewicht musste reduziert werden, und mit dem Gefühl, nun endlich in Bewegung zu geraten, begann die Fahrt im gecharterten Privatwagen in Richtung Ramechap – eine Reise, die gleichsam aus der Zivilisation hinaus und in eine andere Ordnung hineinführte.

Die Straßen Kathmandus – ein brodelndes Gewirr aus Metall, Stimmen, Staub und der erstaunlichen Abwesenheit jeglicher klarer Verkehrsführung – erinnerten mehr an ein lebendiges Wesen, das sich nach eigenen Regeln bewegte, denn an ein System menschlicher Infrastruktur.

Dort, wo laut offiziellen Angaben etwa zweieinhalb Millionen Menschen leben, tummelten sich gefühlt doppelt so viele Motorräder und Roller auf den Straßen. Für den westlichen Beobachter war es schlicht unbegreiflich, wie dieses organisch-chaotische System ohne nennenswerte Verkehrszeichen überhaupt funktionieren konnte – aber es tat es. Irgendwie.

Inmitten dieses Kaleidoskops zwei Bilder, die immer wieder ins Auge fielen: Zum einen das unübersichtliche Wirrwarr der oberirdischen Stromkabel – wie ein Spinnennetz, das längst den Überblick über seine Beute verloren hat –, …

… zum anderen die Ziegelsteinstapel, akribisch gereinigt, Zeugen des verheerenden Erdbebens von 2015, das die Stadt gleichermaßen zerstört wie geprägt hatte.

Bald schon wich das urbane Getöse der offenen Landstraße, mal asphaltiert, mal staubig, stets jedoch fordernd. Die Route führte über den Tribhuvan Highway, hinaus aus Kathmandu, bis nach Khurkot, von wo es weiterging auf der Khurkot-Manthali-Straße, einem Band aus Teer und Geröll, das sich entlang des Flusses durch ein Tal wand.

Irgendwann, inmitten der langen Fahrt, kam es zu einer Pause – einem jener kostbaren Augenblicke, in denen der staubige Rhythmus des Unterwegsseins für einen Moment innehält. Gelegenheit, Wasser zu kaufen, die Beine zu strecken – und, vielleicht noch bedeutsamer, die ersten kulinarischen Begegnungen mit der neuen Welt zu machen. Da waren sie: Momos und Dal Bhat.

Die Momo – jene halbmondförmige Teigtaschen, auf Nepalesisch म:म: genannt, stellen mehr dar als eine Speise. Sie sind Ausdruck einer jahrhundertealten Esskultur im Himalaya-Raum, dampfend, gefüllt mit Gemüse oder Fleisch, in ihrer Schlichtheit fast poetisch.

Und dann das Nationalgericht: Dal Bhat – Linsen und Reis, einfach nur das, möchte man sagen, aber weit gefehlt. Die Linsensoße, aromatisch gewürzt, umgibt den weißen Reis mit einer Wärme, die nichts mit der Außentemperatur zu tun hat. Takari, das Gemüse, scharf und doch harmonisch, und, je nach Gnade der Küche, ein Stück Fleisch oder Fisch. Eine Mahlzeit, nicht bloß zum Sattwerden, sondern zum Ankommen.

Wir aber mussten wieder hinaus auf die Strasse entlang des Flusses – der Sunkoshi, in Reiseberichten nicht nur als ansehnlich, sondern auch als logistisch bedeutsam beschrieben – begleitete das Fahrzeug und uns Insassen eine lange Strecke.

Doch war es, zur Zeit dieser Reise, ein Flussbett ohne Fluss, trocken, staubig, ein Schatten seiner selbst. Der Straßenverlauf war immer wieder durch Erdrutsche unterbrochen, und nicht selten musste der Wagen auf das ausgetrocknete Flussbett ausweichen, wobei Begegnungen mit Bussen und schwer beladenen Lkws, die sich durch improvisierte Baustellen zwängten, zur Kuriosität wie zur Geduldsprobe wurden.

Schließlich bog der Wagen links ab, hinein in ein engeres Tal, Richtung Ramechap, dem Ziel des Tages, entlang des sogenannten BP Highway.

So lagen schließlich 128 Kilometer staubiger, schlingernder, von Schlaglöchern und landschaftlicher Erhabenheit gleichermaßen gezeichneter Autofahrt hinter einem – in der gemessenen Zeit von fünfeinhalb Stunden, was, unter den gegebenen Umständen, weder als Verzögerung noch als Eile zu werten war.

Die Sonne neigte sich bereits dem Horizont, als die Freedom Lodge erreicht wurde – ein Ort des Ankommens, mit einem späten Dinner unter dem Mangobaum, das zugleich den mühevollen Tag abschloss und den ersten echten Moment der Ruhe brachte.

Und während Eintracht Frankfurt gegen Leipzig kämpfte – ein Duell, das sich in der Ferne auf den Bildschirmen abspielte –, entbrannte auch an diesem abgelegenen Ort ein kleiner, aber erbitterter Kampf: jener mit dem WLAN. Wir verloren ihn.

Und am Ende – man mochte es kaum glauben, aber es war doch so – stand ein klarer Sieg auf dem Tableau: 4:0 gegen RB Leipzig. Ein Resultat, das nicht nur die Statistik bereicherte, sondern für einen Moment die Welt in ihrer Ordnung bestätigte.